1942年秋的一天,冀鲁豫军区第三(鲁西北)军分区在张鲁集(现莘县张鲁回族镇)举行了一场隆重的欢迎会,欢迎一支特殊部队的到来。这支部队来自八路军冀中军区,以回民兄弟为主组成。这支部队作战积极,勇猛顽强,屡建战功,被冀中军区誉为“无攻不克,无坚不摧,打不垮,拖不烂的铁军”。它就是在抗日战争时期威名远扬,被毛泽东誉为“百战百胜的回民支队”。

一、千里驰骋,转战鲁西北

1939年7月,八路军冀中军区回民支队正式成立,马本斋 任司令员。在马本斋的率领下,这支队伍驰骋于整个冀中平原,在战火硝烟中逐渐发展壮大起来。

马本斋

1942年,日军在冀中平原发动了“五一大扫荡”,冀中抗日根据地遭到严重破坏,变成了游击区。回民支队也遭受重大损失,部队由鼎盛时期的2000余人锐减到700余人。为保存这支少数民族抗日武装力量,上级决定回民支队进行战略转移。1942年9月中旬,回民支队经冀鲁边到达冀鲁豫边区的濮(县)、范(县)、观(城)一带。冀鲁豫军区考虑到第三军分区缺少主力部队,决定让回民支队进驻回民聚居地——第三军分区所属张鲁集。在第三军分区举行的欢迎大会上,马本斋激动地说:“回民支队来到鲁西北,全靠回汉人民的支持与配合。只要军民紧密团结,一定能战胜眼前的困难,渡过难关,夺取胜利。日本帝国主义的日子长不了!”曾带出威震鲁西北的“赵三营”的原冀鲁豫军区第三军分区司令员赵健民服从组织决定,改任副司令员,马本斋兼任第三军分区司令员。回民支队来到鲁西北,结束了长期无后方的状态,开始有了自己稳固的根据地。

二、猛打巧战,威震敌胆

在张鲁集稍作休整后,回民支队立即同军分区基干武装一起,带领游击队和民兵展开反“扫荡”、反“清剿”斗争。回民支队先以“引蛇出洞”战术,打击了盘踞在莘县、冠县、堂邑一带的顽军齐子修部,使其此后不敢轻举妄动,后又猛攻猛打,痛击伪军刘仙洲部、文大可部以及盘踞在冠县的日伪军。回民支队连续不断的英勇战斗,初步扭转了鲁西北的紧张局势。

回民支队战士在训练

在马本斋的指挥下,回民支队不仅作风顽强,善打恶仗、硬仗,还善用巧劲、打巧仗。在攻克冠县田寨的敌人据点时,马本斋让战士们顶着八仙桌,上面用多层湿棉被覆盖,前往敌碉堡安放炸药,这种“土坦克”让守碉堡的敌人大为惊骇,密集射击也无济于事,只好举手投降。在攻打冠县桑阿镇一带敌人的3个据点时,针对敌我双方都严重缺粮的情况,马本斋实施了“以粮制敌”的战术,让部分战士大肆熏烟升火,佯装造饭,主力则埋伏于四周有利位置。敌人望见阵阵炊烟,不约而同地蜂拥而出,前来抢劫。当敌人进入伏击圈后,马本斋战刀一挥,一声大喝,顿时伏兵四起,一排手榴弹在敌群中爆炸。敌人见中了八路军的埋伏,无法逃脱,纷纷缴械投降。在鲁西北,回民支队成了日伪军的克星。莘县伪县长刘仙洲一听到马本斋的名字就害怕。当时,老百姓都说:“马司令一到,咱能睡个安稳觉了!”

在不到两年的时间里,回民支队深深扎根在鲁西北这块土地上,打击了日伪军的器张气焰,遏制了日伪军对抗日根据地的“扫荡”“蚕食”,巩固扩大了抗日根据地,使鲁西北的抗日斗争形势发生了很大变化。

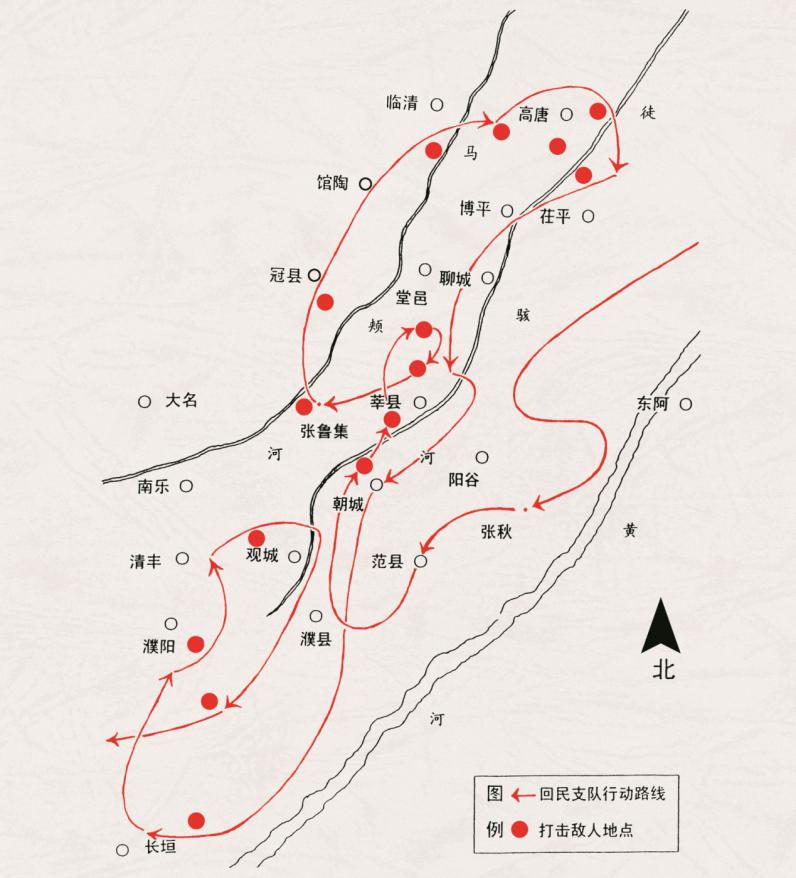

回民支队在冀鲁豫边区行动路线略图(1942.9—1944.2))

三、心系群众,鱼水情深

在鲁西北抗战期间,回民支队用鲜血和生命,保护人民群众生命财产的同时,也全心全意地帮助群众,解决他们的燃眉之急,与当地群众结下了深厚的鱼水之情。

回民支队刚到鲁西北时,当地已连续三年大旱,部队每人每天的粮食定量从一斤半减至12两(当时16两为一斤)。马本斋了解群众的疾苦,对同志们说:“老百姓都在挨饿,我们解决不了他们一年一月的粮食,解决三天五天的粮食也是好的。”部队随即开始节衣缩食,并从粮食定量中再拿出2两救济灾民,自己吃不饱就吃糠菜。马本斋和战士们一样吃大锅饭,还常常把自己的饭让给房东。偶尔有碗混合杂面的面条,他也都端给伤病员吃。在战斗的间隙,回民支队还截取敌人的粮食,接济群众。朝城县的伪军主要驻扎在王庄据点,这个据点囤积了大批粮食。一天夜里,他们把粮食装上大车准备拉走。马本斋得知这一情报后,立即命令部队埋伏在敌人经过的路上,截获了这批粮食。当马本斋带领回民支队的干部战士,将粮食分给在饥饿中挣扎的老百姓时,许多人捧着粮食说“这是救命粮啊!”

在战斗和相处中,马本斋和回民支队与鲁西北人民群众建立了密不可分的血肉关系。部队每到一地,大人、孩子、男女老少都夹道欢迎。时至今日,当地群众依旧习惯亲切称呼马本斋为“马司令”。

1944年2月初,为加强陕北的军事力量,保卫延安,按照中央军委命令,回民支队等部在军区司令员杨得志率领下踏上新的征程,但马本斋由于身患重病未能同行。2月7日,马本斋病逝,尊重他的遗愿,遗体被隆重安葬在被他称为第二故乡的张鲁集。延安各界为马本斋举行了隆重的追悼大会,毛泽东、朱德和周恩来分别送了挽词或挽联。

(研究三科供稿)

|