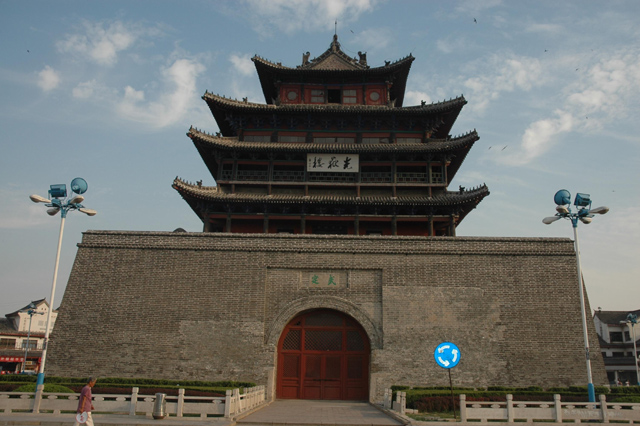

光岳楼位于聊城古城中心,是由宋元向明清过渡的代表建筑、我国现存最大的明代楼阁,1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

光岳楼始建于明洪武年间,为四重檐歇山十字脊过街式楼阁。该楼在结构上继承了唐宋时代的传统风格,在形式上承袭宋元楼阁遗制,同时和明初其他建筑也有若干相似之处,开“官式”建筑之先河,是一座由宋元建筑向明清建筑过渡的代表作品,也是我国现存明代楼阁中最大的一座。

明洪武二年(1369),东昌卫守指挥佥事陈镛为了与元朝残余部队作战,将宋熙宁三年所建的土城改建为砖城。洪武七年,为了“严更漏,窥敌望远,报时报警”,陈镛利用修城所剩条木修建了一座近百尺的更鼓楼,初名“余木楼”,后又因地处东昌而名曰“东昌楼”。随着明王朝统治的巩固,此楼的军事作用逐渐淡化,光岳楼的雄伟高大开始受世人瞩目并名扬天下。明弘治九年,吏部考功员外郎李赞路过东昌,在《题光岳楼诗序》中说道:“余过东昌,访太守金天锡先生。城中一楼,高壮极目,天锡携余登之,直至绝阁,仰视俯临,毛发欲竖,因叹斯楼,天下所无,虽黄鹤、岳阳亦当望拜。乃今百年矣,尚寞落无名称,不亦屈乎?因与天锡评。命之曰:‘光岳楼’,取其近鲁有光于岱岳也。”此后,历代重修碑记中,一直沿用“光岳楼”的名称。

光岳楼外观为四重檐歇山十字脊过街式楼阁,由砖石台基和四层主楼两部分组成,砖石台基底边和光岳楼通高均为九丈九尺(33米)。在中国古代文化中,“九”为阳极之数,寓意无可超越。

台基为砖石砌成的正四棱台,底边33米,高9米,向上渐有收分。四面辟有可交叉相通的拱门,门内是宽阔的楼洞。各门有石刻匾额,东曰“太平”,西曰“兴礼”,南曰“文明”,北曰“武定”。台基有直通主楼的台阶50多级,拾级而上,梯道尽头,一抹蓝天,敞轩内檐下悬匾曰“共登青云梯”,这是当代著名书法家启功先生的杰作,此匾、此情、此景当有画龙点睛之妙用。

四层主楼为全木结构,筑于墩台上,高24米,四面斗拱飞檐,内有回廊相通。一楼设32根金柱,内外双槽等高直达三楼,另设20根檐柱支撑外墙。一楼面阔、进深皆7间,且明间特大,约有4米之阔。次间和梢间较明间小。二楼面阔和进深仍是七间,而尺寸更小,柱子排列分布与一楼雷同,放置柱于一楼挑尖梁之上,并设平座回廊。三楼为结构暗层,面阔、进深皆3间,并始置空井,金柱柱头到此用巨大的梁枋连接成一坚固的框架整体,梁枋之上灵活设置斗拱瓜柱承托四楼。四楼骤然缩小,面阔进深均为3间,四面开冰纹圆窗和四开扇大窗,顶部设十字梁垂莲柱,并装饰莲花、莲果、荷叶等吉祥避邪之物,为古代悬漏壶之处。全楼有112个台阶、192根金柱、200余斗拱。

光岳楼主楼全部为木质结构,却历经600年的风雨而得以完好无缺地保存,其建筑方面的精巧工艺足以令人叹为观止,同时这也是数代人悉心维护的结果。仅据历代碑刻记载,明、清、民国时期,就曾对光岳楼进行过11次维修。中华人民共和国成立后,政府对光岳楼的保护十分重视,先后多次对该楼进行了维修,其中有2次规模较大:1984年5月至1985年12月,遵循“保持现状,恢复原状”的原则,以尽量不动原件为前提,对光岳楼主楼进行了全面维修,耗资45万元;1992年3月至1993年10月,对基座进行了全面维修。工毕,光岳楼基座又重新恢复了初建的原貌。

光岳楼矗立在一望无垠的鲁西大平原上,东望岱岳,西邻黄河,越发显得巍峨壮观,更给人一种“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人”之感。众多帝王将相、文人墨客都曾登楼抒怀。清朝康熙皇帝曾四次登楼并题匾《神光钟暎》,意为东岳之神光与光岳楼之神光交相辉映。乾隆皇帝九过东昌,六次登楼,在光岳楼上题诗达13首,并为光岳楼题写了匾额。据《南巡盛典》记载,光岳楼为乾隆皇帝南巡三十六行宫之一。此外,清状元傅以渐、邓钟岳手迹,郭沫若、丰子恺匾额、楹联等都至为珍贵。

|